本项目来源于国家自然科学基金重大研究计划“西太平洋地球系统多圈层相互作用”重点支持项目“西北太平洋俯冲带含碳流体形成、演化、活动及其资源环境效应”(编号:92058208,起止时间 2021.1-2024.12)。

板块俯冲是驱动地球不同圈层碳循环的重要机制,项目研究俯冲过程中含碳物质的演化路径与含碳流体跨圈层演化行为,围绕西北太平洋地区板块俯冲作用下含碳地质流体活动的地质响应、俯冲过程含碳物质演化途径与含碳流体碳同位素演变规律、俯冲带含碳流体排放的资源环境效应等方面开展研究,建立了可靠的含碳流体PVTx定量模型和单个包裹体二氧化碳碳氧同位素高精度原位微区分析方法,开展了俯冲带不同深度下记录了含碳流体活动的典型样品的岩石学、地球化学、流体包裹体研究,揭示了俯冲板片脱水脱碳造成含碳流体周期性超压突破、沿俯冲板块边界跨圈层长距离运移机制,发现了俯冲碳输入引发的新生代含碳同位素显著负偏的板内玄武岩浆活动及其改造上地幔的过程;实验观测约束了不同组成沉积碳酸盐在1-5GPa压力条件下的部分熔融行为,考察了俯冲带温度梯度对含碳流体迁移聚集的控制,开展了俯冲带含碳流体运移与水合物聚散过程的实验模拟研究、揭示了稳定域中水合物储层的孔隙结构、流体动力条件对孔隙空间水气运移样式与水合物形成分布的控制机制。

①在板块俯冲相关的成岩、变质、岩浆、火山等地质过程中,含碳地质流体常被宿主矿物捕获并形成流体包裹体而得以保存,对含碳地质流体包裹体进行高精度分析是准确揭示含碳流体的多期活动演化规律的基础。项目发展了一系列单个含碳流体包裹体的PVTx准确测定方法、相较于前人对含水二氧化碳/甲烷体系在组分-密度以及流体古温压状态恢复方面的精度提高了数倍-数十倍。建立了准确测定单个包裹体流体组成与碳氧同位素高精度微区分析新方法,碳同位素测定精度可以达到1~2‰,氧同位素的精度可以达到2‰~5‰,首次实现具有微米级的空间分辨率、直接高精度同步测定单个二氧化碳流体包裹体碳氧同位素,从而能够准确揭示细小矿物和微细脉体中多期次流体活动演化记录、示踪含碳流体参与的成岩、成矿、变质、岩浆作用,揭示碳的跨圈层演化机制。

②基于西南日本Mugi(5~7km)、Yokonami(~8km)、Nobeoka(~10km)、Makimine(~15km)、Higuchi(~20km)等俯冲不同深度折返地表的典型样品岩石学、地球化学、流体包裹体以及沿俯冲隧道不同深度的方解石-石英流体的碳-氧同位素研究,揭示沿俯冲隧道向浅部运移的含碳流体跨圈层运移行为,为合理计算评估弧前流体通量提供重要的基础。发现沿俯冲隧道深度的增加、碳氧同位素都有着随深度-温度增加而变重的趋势,具有低流体压力的正断脉具有与原地沉积岩基本相同的元素-同位素组成,结合其岩相学特征表明其流体以沉积岩中析出流体为主。而具有超压性质的高压流体(反断脉)则具有明显的高K、高Sr、高Ba、Ra>1和Eu正异常特点,指示着在碳酸盐化蛇纹岩在小地幔楔附近大量的脱水脱碳、形成含二氧化碳的流体沿着俯冲隧道向浅部运移,与原地流体发生不同程度的混合作用并对浅部的流体超压、构造活动、地震事件产生了显著的影响。俯冲通道可以作为沟通跨圈层流体活动运移的有效通道从而实现物质-能量传输,并引发一系列构造活动与地震事件。

③碳在不同物理化学条件下以何种形式存在是刻画俯冲带碳循环过程的一个关键方面,全岩成分、氧逸度、pH、温度和压力等是影响碳赋存形式的关键因素,项目利用活塞圆筒压机和多面砧压机研究了方解石-白云石-水饱和体系在1-5 GPa压力、温度800-1000℃下的部分熔融相关系,计算了方解石-白云石-水饱和体系的固相相关系,利用多面砧压机研究了方解石-绿泥石体系在4.5 GPa压力、温度800-850℃下的部分熔融相关系,揭示碳酸盐化绿泥石片岩在多数俯冲带的弧下深度可以发生部分熔融脱碳,水致熔融是俯冲板片在弧下深度发生脱碳的一种重要机制。

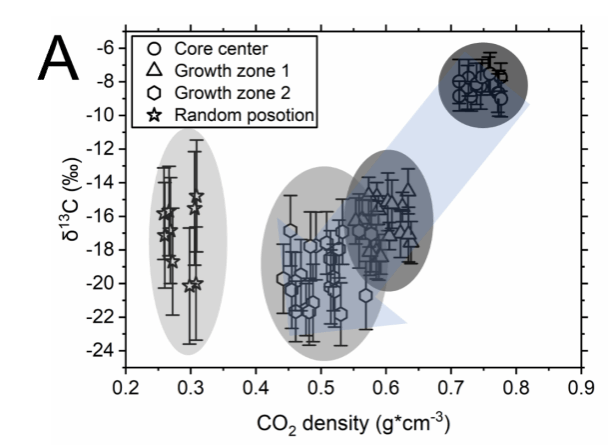

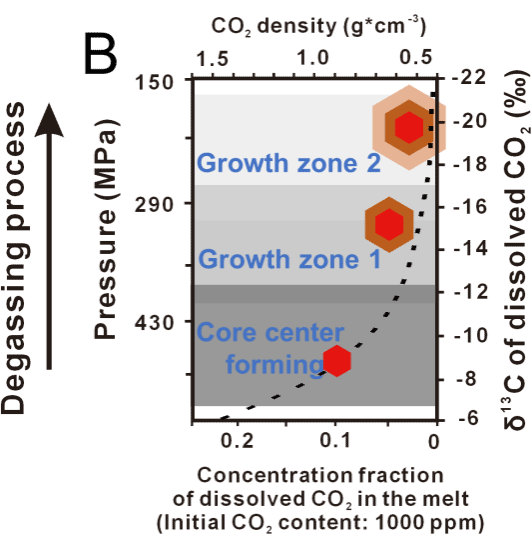

俯冲碳输入能够进入大地幔楔从而对板内和弧后玄武岩浆产生显著的贡献,基于日本海和中国东部新生代玄武岩携带的深源包体中刚玉等矿物环带含碳流体的观测,发现刚玉生长环带与其核心二氧化碳包裹体有着显然不同的密度和碳同位素组成,指示着古太平洋板块俯冲使得中国东部岩石圈发生碳酸盐交代作用、部分熔融形成的碱性玄武岩浆上升显著改造中国东部上地幔和下地壳、致使其中碳同位素逐渐显著负偏,同时在岩浆在上升过程发生的脱气作用也是引起其碳同位素负偏的重要因素,进而随岩浆喷发至地表引发地史上碳同位素负偏事件。

图1 中国东部深源捕虏体刚玉环带由内而外二氧化碳密度和碳同位素均递减

图2 岩浆上涌过程与刚玉生长记录了岩浆注入/脱气过程中二氧化碳同位素变化

④俯冲带构造-沉积体制决定下的裂隙-孔渗结构、随俯冲深度变化的温压组成条件影响下的生烃脱水过程联合控制着俯冲带弧前含碳流体的形成演化、运移分布与水合物聚集散失。水合物储层的孔隙结构、流体动力条件决定了孔隙空间水气运移样式与水合物形成分布样式,被圈闭于BSR之下的游离气体发生“溶解-迁移-水合”过程,是导致BSR附近C1/C2比值突变、形成“地球化学BSR”的重要机制。

项目研究成果有助于揭示地表圈层与深部圈层碳元素的关联、深入理解俯冲工厂中的碳循环机制及其对全球气候变化以及能源资源富集的影响。发表SCI论文16篇(第一标注11篇,第二标注5篇)、核心期刊论文1篇。国内外学术会议口头报告7次(国际会议3次,国内会议4次含特邀报告1次)。依托项目培养的博士、硕士研究生20多名。