近日,我院严威副教授团队联合中国科学院武汉病毒研究所等单位,在海洋超微型蓝细菌基因组研究领域取得重要进展。相关成果以 “Genomes of Prochlorococcus, Synechococcus, bacteria, and viruses recovered from marine picocyanobacteria cultures based on Illumina and Qitan nanopore sequencing”为题,发表于国际权威学术期刊《自然》(Nature)旗下的《科学数据》(Scientific Data)杂志。

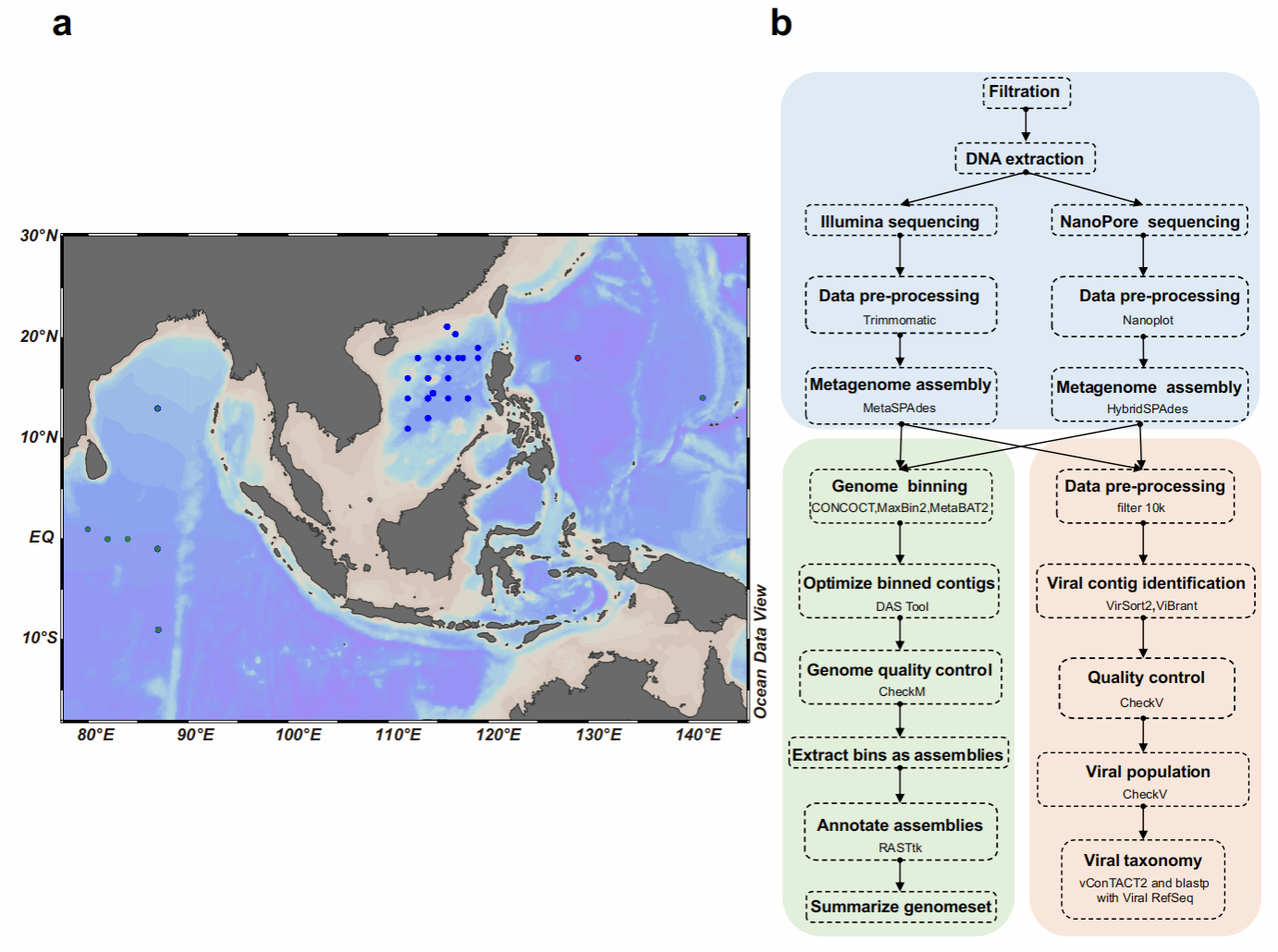

图1采样地点及生物信息学分析方法

填补西太平洋和印度洋等重要海域超微型蓝细菌基因组数据空白

原绿球藻(Prochlorococcus)与聚球藻(Synechococcus)是海洋初级生产力的重要贡献者,并在全球生物地球化学循环中发挥着关键作用。尽管它们在生态系统中具有重要意义,但目前的基因组数据仍然缺乏对采样不足的海洋区域及其相关细菌和病毒的系统性表征。本研究从印度洋、南海和西太平洋等重要海域采集了105个超微型蓝细菌富集培养样本,成功组装获得了55株原绿球藻和50株聚球藻的高质量基因组,填补了这些海域原绿球藻基因组数据的国际空白。此外,研究还获得了308个物种水平的细菌基因组(来源于1,457个中高质量非蓝细菌宏基因组组装基因组MAGs)以及2,113个物种水平病毒操作分类单元(vOTUs),为全球海洋微生物研究提供了宝贵的基因组资源。

图2海洋超微型蓝细菌的基因组进化树

在海洋领域首次大规模应用我国自主研发的第三代DNA测序技术

本研究首次在海洋领域大规模应用我国自主研发的第三代DNA测序技术(齐碳科技纳米孔测序技术,中国),并结合第二代DNA测序技术(Illumina,美国),成功组装并解析了全球首个大规模海洋原绿球藻和聚球藻及其共生细菌和病毒的基因组数据集,实现了测序技术与海洋微生物研究的创新融合。

推动海洋生态系统研究,助力“双碳”目标实现

本研究为深入理解原绿球藻、聚球藻及其相关细菌和病毒在海洋生态系统中的复杂相互作用提供了重要基础。该数据集的建立,将有效推动全球海洋碳循环、生物地球化学循环及生态系统功能的深入研究,为应对全球气候变化、开发海洋负排放技术提供了坚实的科学支撑。

团队合作与研究支持

本研究由我院严威副教授与中国科学院武汉病毒研究所刘翟研究员共同担任通讯作者,我院2022级本科生洒伯轩同学为论文共同第一作者。本研究中第三代DNA纳米孔测序获得了成都齐碳科技公司的技术支持。本研究工作得到了国家自然科学基金海洋碳汇与生物地球化学过程基础科学中心项目(BSCP)和海洋负排放国际大科学计划(Global-ONCE)等项目的联合资助。本研究中原始样本采集得到了“嘉庚”号(R/V TAN KAH KEE)、“实验6”号(R/V Shiyan 6)、“科学”号(R/V KeXue)等科考船执行的科学考察航次的支持与协助。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41597-025-04762-x